Un alcalde frente a la Inquisición (I)

En 1603 un regidor de Morata encarceló por desacato a un miembro del Santo Oficio

Tras la fuga del reo, tuvo lugar un conflicto de competencia entre ambas instituciones

Durante más de 350 años el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, se mantuvo en activo en España. Creada por los Reyes Católicos en 1478, su poder e influencia, más o menos intensa, siempre ese manifestó en la sociedad española.Exurge domine et judica causam tuam (Levántate señor y juzga tu causa) fue el lema de esta institución, presente incluso en las villas y aldeas más remotas, donde se encargaba de defender la ortodoxia católica frente a posibles herejías o amenazas a la religión. En este papel de guardián de la fe, en ocasiones surgían enfrentamientos entre la justicia divina, representada por el Santo Oficio, y la justicia terrenal. A comienzos del siglo XVII, un incidente nimio entre el alcalde ordinario de Morata, Diego Mexía, y uno de los vecinos de la villa, Alonso Sánchez, terminó con el representante local de la Inquisición, Gerónimo Ruiz de Orive, en la cárcel real y, posteriormente, con un conflicto de competencias sobre quien debía juzgar lo sucedido.

A comienzos de siglo XVII el Santo Oficio se encontraba en uno de los momentos más álgidos de su poder terrenal en todo el reino. Su alargado brazo llegaba a todos los rincones del territorio de la Corona española gracias, entre otras cosas, a la figura del familiar de la Inquisición, sin duda el estamento más bajo en la poderosa estructura piramidal de la institución pero que, a su favor, contaba con la ventaja de moverse en entornos reducidos y rurales donde podían llegar a ser temidos por la población.

En Morata, en el año 1603, como en otros tantos lugares y villas, también residía un familiar de la Santa Inquisición, Gerónimo Ruiz de Orive, protagonista de un enfrentamiento con la justicia de la villa representada por Diego Mexía, alcalde ordinario por el estado de los hijosdalgo.

El incidente entre el representante de la justicia civil, Diego Mexía, y el representante de la Inquisición en Morata se inició cuando el alcalde de la villa requirió a Alonso Sánchez Ruiz, vecino de Morata, que aportara unos dineros para enviar determinada documentación a la cancillería de Valladolid en su sede de Medina del Campo donde se dirimía un pleito que afectaba a su esposa.

Este requerimiento tuvo lugar, el 31 de julio de 1603 en la plaza de la villa ante varios testigos que presenciaron como el alcalde Diego Mexía se dirigía a Alonso Sánchez, a la sazón cuñado de Gerónimo Ruiz de Orive como marido de la hermana de éste, Petronila Ruiz. Precisamente, los papeles que aparecen como origen del incidente tenían que ver con un proceso criminal que enfrentaba, por un presunto delito que no se especifica en el expediente, a la propia Petronila Ruiz con otra vecina de Morata, Teodora de Adrada.

El enfrentamiento entre Petronila, esposa de Alonso Sánchez y hermana de Gerónimo Ruiz de Orive, y Teodora Adrada había ya salido de la jurisdicción de la villa de Morata y ya había pasado a una instancia superior del sistema judicial de la época, la Cancillería de Valladolid. En cualquier caso, este pleito en ningún caso afectaba a las atribuciones de Gerónimo Ruiz como familiar de la Inquisición en Morata, limitadas a asuntos relacionados con la religión católica como la herejía o las prácticas prohibidas de otras religiones.

Como se relata en el expediente en el que se recoge toda la documentación relacionada con este caso (Archivo Histórico Nacional, INQUISICIÓN, 65-Exp. 12), cuando el alcalde realizaba el requerimiento a Alonso Sánchez se presentó en la plaza de la villa el citado Gerónimo Ruiz de Orive. De acuerdo con el relato que hace el propio alcalde en el expediente sobre lo sucedido -que aparecerá en versiones muy similares en muchos apartados del expediente- cuando solicitaba a Alonso Sánchez la documentación del proceso que afectaba a su mujer y el dinero necesario para enviarlos a Medina del Campo, Gerónimo Ruiz de Orive, muy alterado, apareció gritando voto a dios que no has de dar ningún dinero, a lo que el alcalde le respondió que se estaba tratando un asunto que le era ajeno y que se retirara.

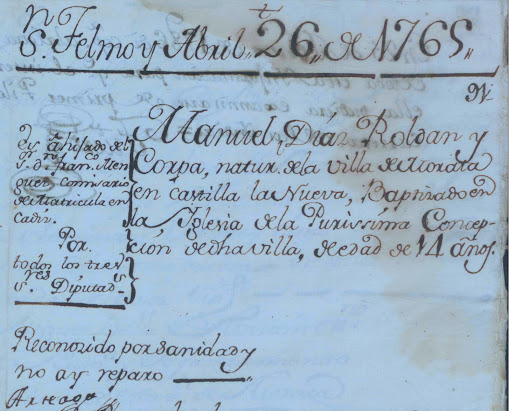

Expediente por el conflicto de competencias entre el Concejo de Morata y la Inquisición (Fuente: PARES, INQUISICION Leg. 65, nº, 12).La orden de detención, lejos de apaciguar a Gerónimo Ruiz de Orive, incrementó la oposición de este que afirmó, en un alarde de desprecio y de soberbia frente a la autoridad municipal: si me llevan a la cárcel, me soltará. Además, según el expediente, Gerónimo Ruiz comenzó a agitar su cuerpo, a mover rápidamente sus piernas y a saltar de un lado a otro del arroyo que discurría por la plaza de la villa. Diego Mexía reiteró al alguacil que prendiera al familiar del Santo Oficio y que, para evitar la burla y el desacato a su orden, le pusiera un par de grillos.

De esta forma, esposado y conducido por el alguacil Francisco Galiano, y anunciando que recurriría a la Inquisición para evitar ser procesado por la justicia civil, Gerónimo Ruiz de Orive fue llevado a la cárcel pública mientras, por parte del alcalde, se iniciaba la tramitación de la documentación necesaria para proceder a la incriminación por desacato del representante en Morata de la Santa Inquisición.

Un documento fechado el once de agosto de 1603 da cuenta de la formulación de esta denuncia y del inicio del expediente sobre el asunto: Proceso criminal causado de la justicia de la villa de Morata contra Gerónimo Ruiz de Orive, vecino de ella, sobre el desacato que tuvo contra Diego Mejía, alcalde ordinario en y (...) por la fuga que hizo de la cárcel estando preso en ella.

Y es que como se anuncia en el citado expediente, mientras se tramitaba este asunto se produjo un hecho inesperado que, sin embargo, de alguna forma había anunciado el propio Gerónimo Ruiz sobre su intención de no someterse a la justicia civil: a los dos días de estar preso en la cárcel de la villa el familiar de la Inquisición se fugó de la misma para, según aparece en la documentación, dirigirse a la ciudad de Toledo donde tenía su sede el Tribunal de la Inquisición del distrito al que pertenecía la villa de Morata. (Sobre esta fuga y sus circunstancias, poco aparece recogido en el expediente. De lo que posteriormente declararon los testigos se deduce que la vigilancia debía ser tan laxa que el preso no tuvo ningún problema para darse a la fuga).

El alcalde Morata por el estado de los hijosdalgo -recordemos que en esos años los concejos contaban con dos alcaldes, uno en representación de la nobleza o hijosdalgo y otro en representación del pueblo llano- no dejó que la huida interfiriera en la tramitación de su denuncia por desacato al poder civil por parte del familiar de la Inquisición. Como primera medida emitió una provisión para tratar de localizar y detener al preso huido de la cárcel pública:

Diego Mexía alcalde ordinario en la villa de Morata del estado de los hijosdalgo por el (...) hago saber a todos los señores corregidores, a sus tenientes gobernadores y alcaldes ordinarios y otros jueces y justicias desde todas las ciudades, villas y lugares de estos reinos, señoríos de su majestad (...) yo procedo por proceso de oficio contra Gerónimo Ruiz de Orive vecino de esta villa de Morata sobre y en razón de que (…) el susodicho se me descompuso de palabras y estando yo en la plaza de la dicha villa proveyendo cierto auto en un pleito a Alonso Sanchez Ruiz, su cuñado. (…). Dos días de este presente mes de agosto, el susodicho quebrantó la dicha cárcel y se (…) fuga de ella. (...) Por tanto, de parte de su majestad requiero a ustedes ruego y pido que siendo presentada esta carta como por cualesquiera persona (...) y en su cumplimiento prender al dicho Gerónimo Ruiz de Orive que es un hombre de buen cuerpo y estatura fresco de rostro y flaco,(…) rubio con algunas canas y de edad de hasta cincuenta y cinco años (...) que en una de las manos tiene cortados tres dedos de ella (…).

Aparte de esta orden de búsqueda, con los datos y señas del preso fugado, que se remitió a todas las localidades vecinas, a los pueblos comarcanos, según expresión que aparece en el expediente (Arganda, San Martín de la Vega, Chinchón, Bayona y Perales de Tajuña), la justicia de Morata, por orden del su alcalde Diego Mexía ordenó requisar cien fanegas de trigo y cebada que fueron retiradas de la casa del prófugo con el fin de las vender para proceder en rebeldía contra el dicho Gerónimo Ruiz. De esta cantidad, se restaron seis fanegas para abonar los gastos ocasionados al depositario del grano requisado.

Paralelamente, desde el consistorio y también a instancia de su alcalde por los hijosdalgo, se inició la toma de testimonios a los testigos que estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar al pleito. Entre estos testigos aparecen Francisco Galiano, el alguacil de la villa encargado de ejecutar la orden de detención del familiar del Santo Oficio, Gregorio de Urbizu escribano público, Diego Pérez de Escamilla, también escribano público, Antonio de Valdemoro, Gaspar Carrasco El Viejo, Francisco Calderón yDiego de la Fuente, alcalde de Morata por el estado llano, todos ellos vecinos de Morata y que -como veremos- también prestaron testimonio posteriormente ante los jueces de la Inquisición de la ciudad de Toledo.

Mientras en Morata la justicia seguía su curso con una rapidez que podría asombrarnos ahora, con la orden de citar a los testigos, requisar los granos del sujeto de la denuncia, emitir la orden de búsqueda de Gerónimo Ruiz de Orive y distribuirla por los pueblos vecinos para intentar su puesta a disposición de la justicia civil frente a la que, en opinión del alcalde, se había producido el desacato y desobediencia, el familiar del Santo Oficio cumplió con su intención de presentarse ante quienes consideraba sus jueces naturales: los inquisidores de la ciudad de Toledo, sede de uno de los tribunales más importantes de la Inquisición en todo el territorio del reino de España.

A día de hoy puede que nos sorprendamos cómo, pese a las dificultades de transporte de la época, con malos caminos que comunicarán una villa como Morata con la ciudad de Toledo (a once leguas según las medidas de longitud de entonces equivalentes a 84 kilómetros), pero ya el día 4 de agosto, dos días después de producirse su la fuga de la cárcel de Morata -y cuando el alcalde de Morata emitía la orden de busca y captura-, Gerónimo Ruiz de Orive se presentó ante el tribunal de la Inquisición, tal como aparece reflejado en el expediente:

Gerónimo Ruiz de Orive, vecino de la villa de Morata, familiar de este Santo Oficio, digo que en días pasados Diego Mexía, alcalde ordinario de la dicha villa, por enemistad que contra mi tiene me puso preso en la cárcel real de la villa y procede contra mi criminalmente sin haber yo cometido delito ninguno como parecerá [sic] de cualesquiera autos y informaciones que sobre ello se hicieren y por obviar la negación que el susodicho me hace me salí de la dicha cárcel y me presento ante ustedes como ante mis jueces competentes.

Por tanto a ustedes pido y suplico me hayan por presentado y me han de dar sus cartas y provisiones (…) para que el dicho alcalde no proceda contra mí y remita a ustedes los autos que sobre ello hubiere, suplico y pido justicia y costas para ello.

[Firmado]

Gerónimo Ruiz de Orive

Presentado en Toledo, 4 de agosto (…) ante los inquisidores Don Gaspar de (Quiroga, don Francisco Manuel y don Francisco de Múxica.

Como primera medida los jueces inquisidores que aparecen citados en el texto precedente ordenaron el ingreso de Gerónimo ruiz de Orive en la cárcel de la Inquisición y, posteriormente, iniciar la investigación que daría lugar al desenlace del pleito sobre de competencias entre la Inquisición y el concejo de Morata. Sobre la sentencia definitiva sobre este caso trataremos la próxima semana, junto con una breve relación de otros casos en los que participaron vecinos de la villa y la Santa Inquisición.

Fuentes y bibliografía:

Breve historia de la Inquisición en España. Perez, Joseph. Editorial Crítica. Barcelona, 2009.

Pleito de competencias entre el Tribunal de la Inquisición de Toledo y la justicia ordinaria de Morata de Tajuña (Madrid). Archivo Histórico Nacional, INQUISICIÓN, 65-Exp. 12.

.jpg)