El Santo Oficio contra los buscadores de tesoros en Morata

La Inquisición condenó en el siglo XVII a un fraile dominico por realizar prácticas heréticas durante la búsqueda de dinero y joyas supuestamente escondidas en una cueva existente en el cerro del Caballo

Un amplio expediente recoge el proceso y las torturas al principal implicado, Francisco Montes de Gayangos

Buscar y encontrar tesoros. Una fantasía recurrente a la que muchos han dedicado esfuerzos con resultados muy diferentes. En unos casos, la superstición, cuando no el engaño, han guiado los pasos de muchos buscadores de tesoros con resultados decepcionantes y hasta trágicos. En otros, la simple casualidad ha hecho aflorar tesoros escondidos quién sabe por quién y para qué. Hace más de 300 años, unos ¿iluminados? creyeron o hicieron creer que en una cueva de Morata, localizada en el cerro del Caballo, se ocultaban fabulosos tesoros de joyas, oro y dinero. El proceso del dominico por sus actos y la búsqueda del tesoro en Morata es un buen ejemplo del papel del Santo Oficio durante siglos en su papel de defensa de la fe, así como de la dureza de sus sentencias, tal como sucede en el caso que relatamos.

En el siglo XVII, entre los años 1630 y 1632, la Inquisición de Toledo condenó a Fray Francisco Montes de Gayangos, y a varios cómplices, por el delito de supersticiones y por sacar tesoros. Supuestamente, claro, uno de estos tesoros se encontraba en Morata, en el paraje conocido como Cerro del Caballo, en una cueva que fue escenario de los rituales que escenificaron los condenados. Un caso extraño en el que no se sabe qué influyó más: la superstición religiosa, supuestos tratos con el demonio, la simple y llana ignorancia o, quizás, algo tan nuestro como la picaresca de algunos que, tal vez, no dudaron en aprovecharse de la inocencia y la avaricia de los incautos que creían y financiaban sus fantasías.

Con estos ingredientes se desarrolló un proceso inquisitorial en el que un monje dominico pagó con una condena a 6 años de galeras, 10 años de destierro del distrito y la suspensión perpetua de sus hábitos.

El protagonista principal de este proceso inquisitorial, Francisco Montes de Gayangos, fue un religioso dominico, natural de Valladolid y de 39 años de edad cuando fue juzgado, que involucró en sus delirios y supersticiones a varios sujetos implicados en la utópica búsqueda de supuestos tesoros ocultos. En esa época, primer tercio del siglo XVII, no faltaban embaucadores ni iluminados, más o menos convencidos de la existencia de estas riquezas ocultas que algunos atribuían a la huída precipitada de los moriscos, producida unas décadas antes a consecuencia del decreto de expulsión emitido por Felipe III.

Francisco Montes era uno de estos iluminados. Del expediente iniciado por la Inquisición para juzgar sus actos heréticos difícilmente se puede deducir si era sincero en su creencia de que era posible encontrar tesoros con sus invocaciones y realmente estaba convencido de sus delirios o, simplemente, se trataba de un embaucador de la época en busca de víctimas que, guiadas por su ambición, cayeran en un simple y vulgar timo. Esta posibilidad de que algunos protagonistas de este suceso no pasaran del papel de pícaros son las palabras que el acusado, Francisco Montes, atribuye a otro de los implicados, Agustín Verdugo, cabecilla al parecer del grupo.

Según Montes, todo lo que Agustín Verdugo, también condenado por la Inquisición, decía y organizaba era un embuste para cogerle los dineros a Miguel Pérez, criado de la reina y también condenado que, tal como se deduce del expediente, fue quien financió las andanzas del extraño grupo de buscadores de tesoros. En otro momento, Montes reconoce ante sus interrogadores que vivió, comió y durmió durante varios días en la casa de Miguel Pérez. Y además añade que Verdugo defendía sus rituales para buscar tesoros, aunque, al mismo tiempo reconocía que algunas cosas hacía para llevar cuatro reales a casa.

Todas estas confesiones aparecen en el expediente del proceso incoado a Francisco Montes de Gayangos que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, Leg. 92, expediente 1. Es un legajo extenso, con 196 folios, en el que aparece reflejada la denuncia, pero también los interrogatorios a los testigos y al acusado, los escritos del defensor y los inquisidores, el paso por la sala de tormentos del fraile dominico y, finalmente, la sentencia. El objetivo de este texto que publicamos en el Blog no es transcribir la totalidad del expediente ni analizar el papel de la Inquisición en esos años; más bien se trata de reflejar un momento histórico, del primer tercio del siglo XVII, en la que, casualmente, los implicados en el proceso se movieron por escenarios de Morata que nos son cercanos.

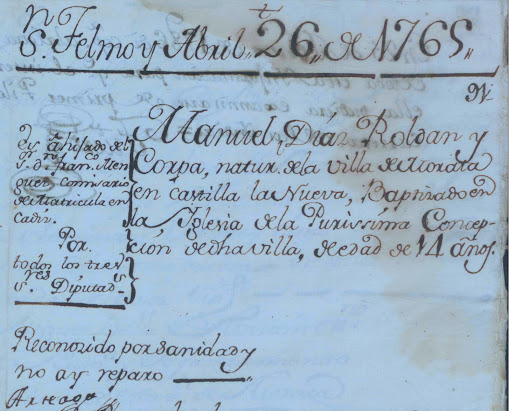

Portada del expediente abierto por la Inquisición a los buscadores de tesoros (FUENTE: PARES. Archivo Histórico Nacional. INQUISICION, Leg. 92, nº 180).

Los implicados en la herejía

Según se deduce del expediente inquisitorial, los implicados principales en este caso de herejía y de pactos con los demonios para sacar tesoros son, aparte del fraile dominico, el también citado Agustín Verdugo, Felipe Briones y Miguel Pérez, todos ellos, a su vez procesados por la Inquisición por los mismos delitos que Francisco Montes, pero cada uno en un procedimiento distinto

¿Cómo llegó este grupo variopinto a unir sus esfuerzos, que sabían que les podría traer problemas con la Inquisición, y qué les llevó a realizar todo tipo de extrañas ceremonias y rituales con el objeto de encontrar lo que decían un fabuloso tesoro escondido en una cueva de Morata? Uno de los inquisidores, Dionisio Portocarrero, indica al comienzo del expediente que ya había oído hablar a otro reo, en Sevilla, de este supuesto tesoro:

(…) Y por la mención que en la dicha delación se hace del tesoro de Morata me acuerdo que estando en la Inquisición de Sevilla hizo ante mí una larga declaración un clérigo que allí estuvo preso por astrólogo judiciario que parece convendría ver ahora con esta para acabar de una vez con el embeleso que ha dado ocasión a tantas supersticiones (…).

Hay otras menciones al tesoro de Morata en el desarrollo del expediente de la Inquisición, concretamente en las acusaciones del fiscal del Santo Oficio:

(…) Y la misma injuria e irreverencia izo este reo a las cosas sagradas y pertenecientes al dicho oficio de la misa pues para sacar un tesoro que decían había en la villa de Morata previnieron este reo y sus cómplices dos albas benditas con las que se decían misas (…). Para sacar el dicho tesoro de Morata demás de lo referido en el capitulo precedente tenían prevenido y aposta hicieron dos vestidos de raso

blanco (…) los cuales habían de vestir los que habían de sacar dicho tesoro (…).

En el expediente se añade:

(…) Y porque habiendo ido uno de los dichos cómplices de este reo a la dicha villa de Morata a reconocer el lugar donde estaba dicho tesoro y a saber de los demonios que lo guardaban si eran suficientes los dichos pentáculos, para sacarlos sabidas las condiciones con que lo guardaban, y si para haber de cumplir con ello era necesario hacer nuevos instrumentos o ceremonias y que era el tesoro que guardaban, habiéndolo dichos demonios respondido que el tesoro que guardaban eran unos jaeces, mucho oro, plata, moneda y barras, muchas por las piedras preciosas y otras cosas, que todo valdría dos millones y medio de maravedíes, y que para sacarlo era menester derramar sangre humana sobre el dicho lugar (…).

Pese a estas afirmaciones, lo cierto es que en el expediente no queda claro de quién parte la idea de buscar el tesoro. Sí que queda sde constata que Francisco Montes es uno de los cabecillas del grupo y que es él y Agustín Verdugo quienes dirigen al resto en todo el ceremonial previo al traslado a Morata para buscar el tesoro. Que el fraile tratara de involucrar como máximo cabecilla a Verdugo puede responder a la realidad o ser una simple estrategia de defensa para aminorar la pena, algo que a lo largo del expediente queda patente que es el principal objetivo de Francisco Montes. Lo que sí es evidente es que estos dos acusados, junto a Felipe Briones, fueron quienes implicaron a Miguel Pérez, lego en las artes mágicas que decían conocer sus cómplices pero que, por las declaraciones del propio Montes, fue el auténtico pagano de todos los gastos que originaron sus socios que, hasta desplazarse a Morata, llevaron a efecto numerosas y delirantes ceremonias previas.

De hecho, antes de este viaje a Morata, el grupo prueba en distintos lugares de Madrid la búsqueda de riquezas ocultas con el más que previsible resultado de no encontrar ningún tesoro. Pozuelo de Aravaca, Carabanchel o las cercanías de la ermita de San Isidro, junto al río Manzanares, son los escenarios que ven cómo esta estrafalaria cuadrilla realizan sus conjuros para encontrar unos tesoros a lo que se ve tan esquivos que nunca en estas andanzas por Madrid y sus alrededores encontraron dineros o joyas algunas.

Ceremoniales satánicos

En todo el expediente del juicio a Francisco Montes los inquisidores tratan de desentrañar los ceremoniales que realizaron los implicados, y especialmente el dominico, para conseguir localizar los lugares secretos donde se hallaban los tesoros. Es en estos interrogatorios en los que Francisco Montes, en todo momento, intenta desmontar la acusación de haber realizado pactos con el diablo y de oficiar misas sacrílegas, consciente de que ambas acusaciones ante el Santo Oficio son las más graves y las que peores consecuencias penales le pueden acarrear.

Montes sí que admite otras actividades y la posesión de libros prohibidos, como el titulado La Clavícula de Salomón, que supuestamente detallaban los ceremoniales necesarios para obtener el permiso y la colaboración de los demonios en la búsqueda de las riquezas escondidas. El dominico, en efecto, reconoce haber participado en estos rituales y en los interrogatorios se describen con todo lujo de detalles las extrañas ceremonias realizadas y los instrumentos que utilizaron en las mismas. Utilización de pergaminos de piel de animales vírgenes con los que realizar los llamados pentáculos, en los que a su vez se escribían con sangre de cuervo los caracteres mágicos; sacrificio de animales como pollos y gansos que se servían en vajillas de color negro; azadones en los que se inscribían extrañas frases; túnicas y velas de determinados colores; ofrendas de polvo de oro, incienso y mirra en los ceremoniales; calaveras utilizadas como recipientes de unos polvos elaborados con sesos de criaturas abortivas, según se dice literalmente en el expediente, y en fin, misas sacrílegas y lo que en el proceso los inquisidores denominan convite, el acto supremo para lograr el favor de los demonios.

En todos los interrogatorios Francisco Montes niega reiteradamente haber participado en estos convites y, también de modo recurrente, responsabiliza a Agustín Verdugo de ser el verdadero maestro del grupo y propietario de los libros prohibidos que guiaban sus actividades. Aunque reconoce que conocía el carácter prohibido de estos libros y también que las ceremonias en las que se le acusa de haber de participado constituían una herejía contra su fe católica, siempre quiere dejar claro que nunca ofreció su alma al diablo, que no participó en los convites y que desconocía que se hubieran utilizado sesos de criaturas abortivas, para elaborar los polvos rituales que se ofrecían a los demonios.

Esta reiteración en su negativa a reconocer durante los sucesivos interrogatorios la celebración de las misas sacrílegas y el resto de actividades heréticas provocó que los inquisidores recurrieran a su última baza. Pocas semanas antes de finalizar el proceso determinan que el reo, que por esos días debido a su mala salud se encontraba ingresado en el hospital de la Misericordia de Toledo, pase por la cámara de tormentos para obtener de él la confesión que deseaban. El relato de esta parte del proceso inquisitorial resulta especialmente duro:

(…) Fuele dicho que ya sabe cómo muchas y diversas veces ha sido amonestado dijese enteramente verdad de todo lo que hubiere hecho, o dicho, o visto hacer o decir a otras personas, con ofensa a Dios nuestro Señor, y contra su santa fe católica. Parece que calla y encubre muchas cosas, especialmente que pretendiendo sacar tesoros hizo para ello, para que se hiciesen muchas cosas supersticiosas, (…).

En el acta se explicitan esos actos que Montes teme reconocer y que son el objetivo de los inquisidores: elaboración de pentáculos, consagraciones heréticas, ofrendas a los demonios de su alma y de oro, incienso y mirra y la tétrica utilización de entrañas de cadáveres de criaturas para elaboración de polvos rituales. Los inquisidores ante la falta de reconocimiento del reo de sus pecados más graves acuerdan que:

(…) Le debemos condenar y condenamos que sea puesto a cuestión del tormento (…) en el cual mandamos esté y se persevere tanto tiempo cuanto a nos bien visto fuere, para que en el diga la verdad de lo que está testificado y avisado, con protestación que le haremos que si en dicho tormento muriese o fuese lisiado, o se le hiciere efusión de sangre o mutilación de miembros sea su culpa y cargo y no a la nuestra, por no haber querido decir la verdad (…).

Una vez en la cámara de tormentos Francisco Montes admite, ahora sí, ante la vista de los aparatos de tortura que cuando dijo la misa en San Isidro puso bajo la sábana todos los pentáculos, y también el cuchillo, la vela, la pluma de ganso y el hisopo. Era el reconocimiento hasta entonces negado de haber oficiado la misa sacrílega y además, añade que dijo una misa y dijera nueve como el arte lo mandaba, si no temiera que el ermitaño y su mujer lo vieran, y que no lo dijo antes por no haberse acordado.

Esta admisión de culpa bajo tormento, no impidió que los inquisidores siguieran requiriendo que admitiera el resto de los graves cargos:

(…) Se le dijo que dijera la verdad, por no seguir el tormento, y dijo que la verdad ya la tiene declarada.

Fue mandado proseguir al verdugo y estando desnudo, dijo que el convite no vio ni ha hecho, ni ofrecimiento de almas. Fue mandado el verdugo proseguir en el tormento, y dijo el verdugo que no se debía proseguir por estar muy llagado [el reo] y se mandó suspender por ahora el dicho tormento, y cesó la diligencia que se inició a las nueve y media y cesó a las diez y media (…).

No hay noticia en el expediente de que se realizaran más sesiones de tortura, pero los inquisidores ya tenían una de las confesiones que buscaban: el oficio por parte del acusado de misas sacrílegas.

La búsqueda del tesoro en Morata

La tortura de Francisco Montes, fue el penúltimo acto que aparece reflejado en el expediente antes de reiterar que había dicho todo lo que tenía que decir y de que los inquisidores emitieran la sentencia.

Pero antes, uno de los 16 testigos, del que se desconoce el nombre -siguiendo una de las peculiares prácticas procesales de la Inquisición, ajenas a cualquier concepción moderna del Derecho- prestó declaración ante el tribunal e hizo relación de cómo se desplazó a Morata el grupo de visionarios a buscar el que creían fabuloso tesoro, valorado, supuestamente, en más de dos millones y medio de maravedíes, una auténtica fortuna para la época.

Es gracias a la declaración del testigo número 13 cuando podemos seguir qué hicieron los procesados al llegar a Morata en una fecha indeterminada pero en torno a 1628 o 1629. Preguntado Francisco Montes por esta declaración del testigo señaló:

(…) Dijo que es verdad lo que en este capítulo se refiere de que en compañía de Miguel Pérez (…) y del licenciado Francisco de la Fuente y de otros dos, Diego y Miguel, arrieros de Morata, todos tres de dicho lugar, fue Don Agustín Verdugo al Cerro del Caballo, donde decían estaba el tesoro, y quitándose el sombrero, capa y espada, entró dentro de la cueva donde estaba con una vela que Diego el arriero llevaba consigo, y habiendo estado el dicho Don Agustín en la cueva por espacio de un rato, que no se acuerda cuanto sería, que llamó a este y entró con sus hábitos de religioso que iba con ellos, y dijo a este el dicho Don Agustín que le ayudase, y estuvo leyendo en unos papeles que con él llevaba, que imagina era papel cartapacio que tenía suyo, y previno a este que cuando le apretase el dedo respondiera amén, y el dicho don Agustín quemó en dicha cueva un poco de espliego a la llama de una vela que era de cera amarilla y de la sacristía de Morata, y luego salieron fuera este y don Agustín, y se vinieron en casa del clérigo donde cenaron y durmieron todos, y por todo el camino vino muy contento diciendo que aquello estaba muy seguro y que con brevedad sacaría el tesoro, y este y los demás estaban muy contentos(…)..

Naturalmente, el tesoro inexistente nunca apareció tras esta visita a la cueva en la que aparece la presencia del licenciado de la Fuente o Fuentes que de las dos formas se le denomina. El papel Francisco de la Fuente, clérigo en Morata, que aparece citado en varias ocasiones en el expediente, resulta ciertamente confuso y tampoco parece que llegara a ser procesado por la Inquisición.

En otro apartado del proceso, concretamente en sus alegaciones al escrito de acusación del fiscal en el séptimo capitulo, el fraile dominico cita de nuevo al licenciado Fuentes:

(…) Niega lo contenido en dicho capítulo porque si sucedió lo que dice en Morata fue dos años antes que este conociere a Don Agustín Verdugo ni a los demás, porque un clérigo de Morata que se llama licenciado Fuentes se lo dijo a este y le enseñó dos como túnicas de lienzo blanco llenas de caracteres y dijo que las había hecho de aquella suerte don Agustín Verdugo, y por saber este que en La clavícula se decía que no había de haber caracteres en las albas o túnicas este como las había visto se lo dijo a dicho don Agustín y se persuadió y que todo lo que decía y trataba era embeleso, y así se lo dijo muchas veces a todos los demás y sobre esto reñía con don Agustín (…).

Parece evidente que el tal licenciado Fuentes alguna participación tuvo en la acciones, en las idas y venidas de los buscadores de tesoros. De la declaración de Montes se deduce que conocía al clérigo Fuentes, pero una vez más el dominico reniega de Verdugo, le señala como inductor y reitera que todo lo tratado en el proceso era embeleso y engaño, calificativos que en más de una ocasión usa en sus declaraciones ante los inquisidores a quienes también señaló que reñía habitualmente con D. Agustín.

Pese a todos sus intentos de defensa, Montes no se libró del castigo de la Inquisición y fue condenado, como ya se ha señalado, a salir en auto de fe en modo de penitente, abjurar de levi, suspendido a perpetuidad del ejercicio de sus ordenes, desterrado del distrito de Toledo durante diez años y, seguramente, lo que más temían los reos, cuatro años en las galeras del rey que posteriormente fueron ampliados a seis.

Fuentes y bibliografía:

- Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, Leg. 92, expediente 1.

.jpg)